| 中国とナイジェリア:5.ニジェール川中流域内陸の帝国の変遷(塩の時代) |

|

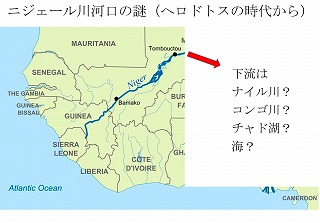

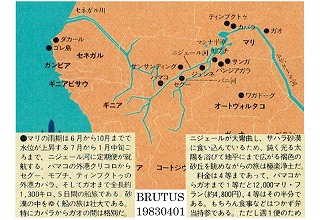

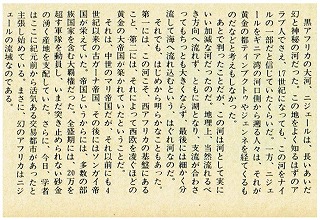

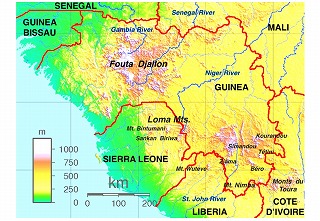

第五章:ニジェール川中流域内陸の帝国の変遷(塩の時代) (1)ニジェール川の源流、流路 ナイジェリアの国名は「ニジェール川の国」という意味です。 国名命名した時点では、ニジェール川の流路は分かっていました。 でも、それ以前には、サハラ交易(塩金交易)で、ニジェール中流域 の帝国と接触があったアラブ人さえ、17世紀に至っても、南東に 流れ下るニジェール川を、ナイル川の上流と信じていたようです。 まして、ベニン湾沿岸のラゴスなど、ニジェール川の河口付近で 奴隷貿易に従事していたイギリス商人などの西欧人は、ニジェール川 の源流、流路、川筋がどうなっているか、知っておらず、また知る 必要も、調べる熱意もありませんでした。 ニジェール川中流域で、かつて多くの帝国が栄枯盛衰を遂げました。 「ニジェール川」の「ニジェール」とは、ラテン語の「黒い」を 意味する「nigreos」から来ており、「黒い川」の意味です。 この川は、西アフリカ、ギニアの大西洋側から3百キロ内陸の標高 9百メートル程度のフータ・ジャロン山地に源を発し、海と反対側 の北東方向へと緩やかに流れ出します。 「フータ=Fouta」はフラニ語で「フラニ人が住む地域」のことです。 この地域には、「Fula Jalon」という人達が住んでいます。 北にはサバンナ、南には熱帯雨林がありますが、暮らしやすい所です。 ニジェール川は、西欧人に「黄金の都市」と伝えられたトンブクトゥ 付近で東進し、更に南東に大きく向きを変えます。そして延々4千キロ を経て、細い分流となり、砂洲を作り、ベニン湾に注いでいます。 ★資料: 4001 ニジェール川河口の謎 4002 ニジェール川 4003 ニジェール大湾曲部 4004 ニジェール川 4005 ニジェール川 4006 fouta djallon(フォータ・ジャロン) 4007 Fula Jalon

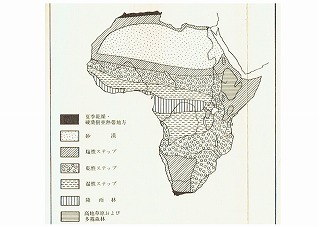

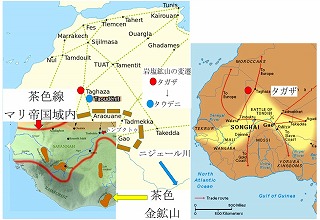

(2)サハラ縦断交易(塩金交易) 西アフリカの歴史の中で、人間にとって必須の「塩」と「砂糖」が重要な 役割を果たしています。まずは、「塩」です。 奴隷貿易の時代を遥かに遡りますが、ニジェール川中流域内陸は、サハラ交易 (塩金交易)により繁栄する帝国があり、イスラム世界とも交流がありました。 これらの帝国は、内陸にあるため、生存に必須の「塩」が必須でした。 「塩」は、海岸から降雨林、湿性ステップ、乾性ステップ、塩性ステップ、砂漠 と続く気候帯のうちの、塩性ステップ~砂漠の一部地域で産出されるものです。 その塩は、例えばトンブクトゥで言うと、8百キロ近く北にある古来の岩塩鉱山 のタガザ、その後継のタウデニから駱駝の背に積まれて持ち込まれました。 「塩」の対価は、帝国内で採れる「金」でした。金の鉱山の場所の情報は帝国の 厳秘事項です。ですから、帝国内の事情は、外部から知られることは稀でした。 その意味で、この地域の情報は、西欧人にとってエアポケットになっていました。 必需品の交易は以下の通りです。 北 北 ⇓ 岩塩:子安貝:武器:馬 ⇑ 金:奴隷 南 南 奢侈品の交易は以下の通りです。 北 ⇓ 銅:ガラス器具:高級織物:ビーズ 南 北 ⇑ 胡椒:象牙:コーラの実:皮革製品:駝鳥の羽根 南 ★資料: 4008 塩性ステップ 4009 金:岩塩鉱山の所在

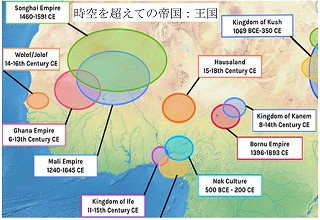

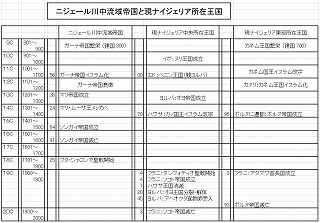

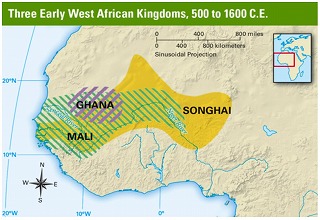

(3)帝国の推移 ニジェール川中流域内陸の帝国は、サハラ交易で栄えた帝国です。 ここで言う帝国とは、域内の複数の王国を抱えた国、複数の王国を統合した 国ということで、当初は小国から始まり、帝国となって最盛期を迎え、他の 帝国に席を譲って消滅するか、衰退して小国になる、という経過を辿ります。 これら帝国の歴史とナイジェリアの歴史と関連深いので、順次見ていきたい と思います。 ①前史、②ガーナ帝国、③マリ帝国、④ソンガイ帝国の順です。 概略は次の通りです。 金を対価に、サハラ交易でまず帝国を作ったのがガーナ帝国です。 同じく採掘した金で潤ったのがマリ帝国ですが、塩は交易に依存していました。 最後に、領土を拡げ、金も塩も自国で賄えたのがソンガイ帝国です。 ただ、モロッコ軍にタウデニ岩塩鉱山を獲られ、滅亡します。 その後、小国乱立が続きます。 そして、イスラム聖戦で、フラニ人の東進があり、イスラム国家のソコト帝国 がナイジェリア北部に侵攻していきますが、最終的にはイギリス領となります。 ★資料: 4010 時空を超えての帝国:王国 4011 歴史年表 4012 ガーナ:マリ:ソンガイ

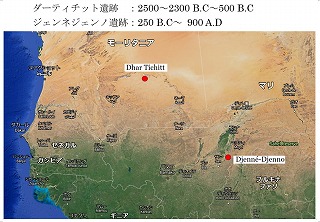

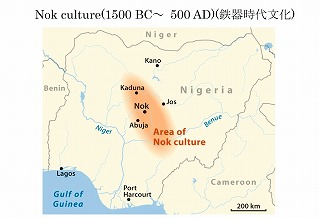

では、簡単に前史から見ていきます。 ①前史 サハラ砂漠の乾燥化が始まった頃の文化の遺跡がニジェール川中流域にある マリ共和国の西隣の隣国モーリタニアには、ダーティチット遺跡があり、 紀元前500年位まで続きました。 またマリのジェンネジェンノ遺跡は 紀元前250年から紀元900年位まで続きました。ナイジェリアには、 紀元前1500年以降二千年続いた鉄器時代のノク文化の遺跡があります。 北アフリカは、紀元前146年にローマが、紀元534年に東ローマ帝国 が支配し、その頃、サハラ越え交易が盛んになりました。 イスラム教の開祖ムハンマドが教団を設立したのは紀元622年で、それ 以降、北アフリカを経由して西アフリカにもイスラム教が浸透して来ます。 塩金交易の重要品目の岩塩は、8世紀頃からタガザで産出されていました。 ★資料: 4013 両遺跡 4014 Nok Culture

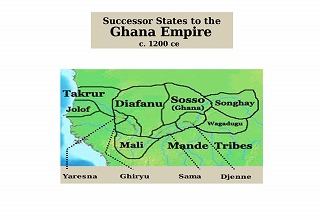

②ガーナ帝国 ガーナ帝国の版図は、ニジェール川の北方で、現在のモーリタニアからマリ に掛けてだったと思われます。ここでは金が国力の中心でした。 ガーナ帝国が衰微しつつある1200年には、既にマリ王国、ソンガイ王国 とが併存していますが、キリナの戦いで、マリはガーナに勝利し、マリ帝国 が成立しました。 ★資料: 4031 ガーナ帝国最盛期の版図 4034 ガーナ帝国の後継国

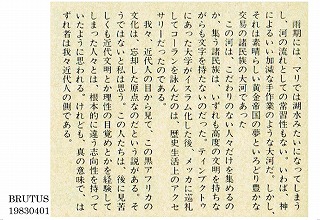

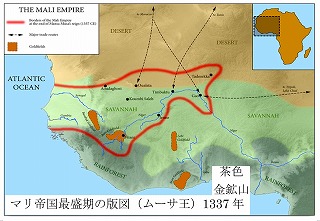

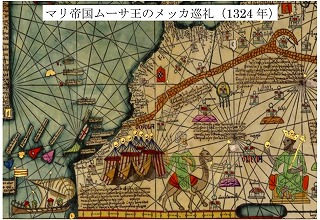

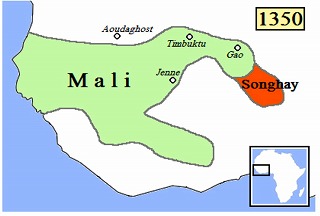

③マリ帝国 マリ帝国の最盛期は、ムーサ王の時代で、1324年~26年に行われた メッカ巡礼は後世に語り継がれる壮麗なものでした。 彼は、総勢八千~一万の 従者を連れ、五百人の奴隷に金を担がせてメッカに向かった、とされています。 金の数量たるや、10~12トン、その価格現在換算すると六十億円以上と なります。その金をメッカの人達に振舞ったため、エジプトの金相場は暴落し、 その後12年、相場は回復しなかったそうです。 また彼は一時、隣国のソンガイ王国を征服し、版図を拡げています。メッカで、 その領土の長さを聞かれて、「歩いて一年」と言った旨。記録されています。 さらに、彼がメッカから連れ帰った学者が、ガオ、トンブクトゥに優れた建築 やイスラム文化を齎しました。 ★資料: 4038 マリ帝国の版図と金山の所在 4039 マリ帝国から東への交易路 4040 マリ帝国ムーサ王のメッカ巡礼 4041 マリ帝国最盛期の版図 4043 マリ帝国1350年

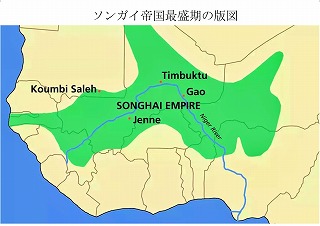

④ソンガイ帝国 ソンガイは1464年にマリの支配から脱し、ニジェール大彎曲部地域の盟主と なりました。 この地は高低差が少ない内陸デルタで、増水期には広大な湿地帯と なります。この地で、農耕と漁労が行われていました。 イスラム教に改宗した王 の庇護の下、トンブクトゥなどで学問が盛んになりました。 しかし、帝国内部で内紛が続き、タウデニ岩塩鉱山の支配権を巡るモロッコとの 争いで、モロッコ軍の侵攻を受け、1591年に滅亡しました。 ★資料: 4054 ソンガイ帝国最盛期の版図 4056 タウデニ 4059 ソンガイ帝国滅亡

(4)現在のマリ共和国 ニジェール大彎曲部地域が含まれる現在のマリ共和国に住む人々を人口別にみると 次のようになります。彎曲部には、ソンガイ人が集中しています。 マリ共和国と言えば、古都トンブクトゥは「黄金郷」として有名です。 最近では、アフリカ系として初めて、日本の大学の学長となったマリ共和国出身の 教育者ウスビ・サコ氏が注目されています。 ★資料: 4085 現在のマリ共和国 ★★サイト紹介 [ ウスビ・サコ氏インタビュー ] [ サイト名 ]部分をクリックして下さい。 |