| 中国とナイジェリア:3.アフリカの語族系統 |

|

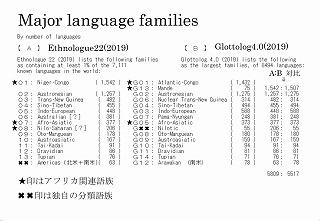

第三章:アフリカの語族系統 1.世界の語族体系 世界の語族の分類について、主な分類が二つあります。 別紙と通り、Ethnologue22(2019)、Glottolog4.0(2019) の二つです。 呼称、対象の相違などもありますが、合計で五千超と、 ほぼ同じです。 以下は、主に、【 A 】のEthnologue22(2019)を中心に お話していきます。 ★資料: 3006 世界の語族体系(順位) 3009 世界の語族体系(比較)

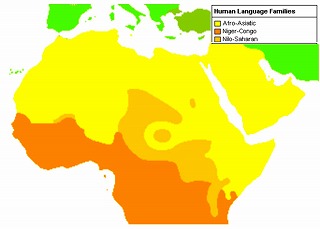

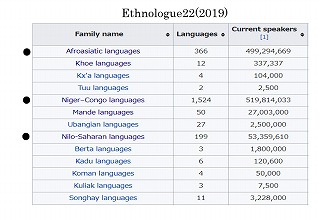

★★サイト紹介(世界の国別 peoplegroups のサイト) [ peoplegroups.org] [ サイト名 ]部分をクリックして下さい。 使い方:「MAPS」画面の左「 Start Exploring 」の三段目「 Country 」から検索したい国を選び、 「 submit 」キーをクリックして下さい。 目的国が出てきますので、上部 「MAPS」隣りの「LISTS」キーをクリックすると、「 People Group 」 の画面が出てきます。 ★★サイト紹介(glottolog=世界の語族のサイト) [ Families:Showing 1 to 100 of 425 entries (filtered from 4,690 total entries)] [ サイト名 ]部分をクリックして下さい。 「Name」「Level」「Macro-area」項目を適宜選択して下さい。 2.アフリカの語族系統 ナイジェリアは、1861年にイギリスの植民地となって百年後、1960年に独立しました。 日本のように海で外界から隔てられることなく、特に 草原での人々の移動が比較的容易であり、しかも国同士 の境界が支配国相互の談合で決められている中では、 ナイジェリアに限ることんく、アフリカ、中でも 西アフリカの語族を見ていく必要があります。 アフリカの語族体系を大別すると、別紙の通りです。 三つに大別すると、①ニジェール:コンゴ、 ②アフロ:アジア、③ニロ:サハランとなります。 ①ニジェール:コンゴは、主に大西洋:コンゴで、 これは、大西洋、象牙海岸&ガーナ、ボルタ:ニジェール、 ベヌエ:コンゴ、サバンナに分かれます。 ナイジェリアの主要語族の系統は以下の通りです。 A:フラニ:大西洋 B:ヨルバ:ボルタ:ニジェール C: イボ :ボルタ:ニジェール D:ハウサ:アフロ:アジア (ここでいうアジアは、西アジアです。) ★資料: 3012 アフリカの語族系統 3015 アフリカ言語分布 3018 サブサハラ諸語 3020 アフリカの話者

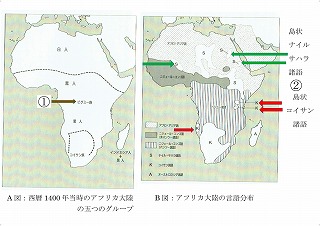

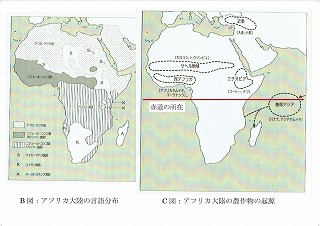

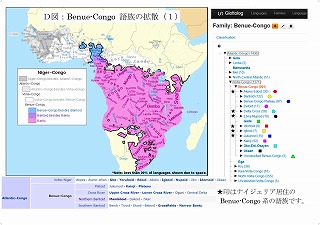

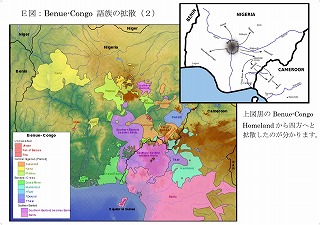

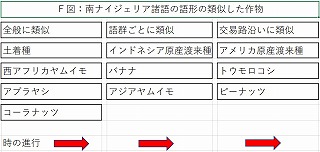

3.アフリカの語族系統から読めること ジャレド・ダイアモンド氏の著作「銃・病原菌・鉄」には 面白い記載がありましたので、御興味ある向きはご覧下さい。 (帯には以下の記載があります。 「なぜ人間は五つの大陸で異なる発展をとげたのか?」) 文中に記載された東西に拡がるユーラシア大陸と、南北に延びるアフリカ大陸 の比較の視点は興味深いものです。 「~ エジプトから南アフリカにおいても、土着の穀物が琥珀色に 波打つ光景は見られない・・・が、小麦や大麦が琥珀色に波打つ 光景は、ユーラシア大陸の大西洋岸から太平洋岸へ、広々とした 空を横切って広がっている。 農業が、北米やサハラ以南のアフリカ 大陸にくらべてユーラシア大陸で速く広がったことは、・・この大陸 で文字、冶金術、科学技術、帝国といったものが、他の大陸よりもずっと 速く広がったことに大きく関係している。 ・・こうした相違は、 アメリカ大陸やアフリカ大陸が南北に長い陸地であるのに対し、 ユーラシア大陸が東西に長い大陸であることの反映ともいえる。 そして人類の歴史の運命は、このちがいを軸に展開していった のである。」 (図は同書より引用) 彼は、ジョーゼフ・グリーンバーグ氏が著作『The Languages of Africa』に記した アフリカの言語の四分類を基準に、語族の系統を述べています。 ①.コンゴ・コルドファン語族(ニジェール:コンゴ語族)、 ②.ナイル・サハラ語族、③.アフロ・アジア語族、④. コイサン語族の四分類です。 (前述の表ではコイサン語族は省略しています。) 因みに、③.アフロ・アジア語族は、従来は、セム・ハム語族と呼ばれていました。 A図:西暦1400年当時のアフリカ大陸の五つのグループ B図:アフリカ大陸の言語分布 C図:アフリカ大陸の農作物の起源 D図:Benue-Congo 語族の拡散(1) E図:Benue-Congo 語族の拡散(2) F図:南ナイジェリア諸語の語形が類似した作物 ★資料: 3071 アフリカ大陸の言語分布 3072 アフリカ大陸の農産物の起源

★【 A図:西暦1400年当時のアフリカ大陸の五つのグループ 】と 【 B図:アフリカ大陸の言語分布 】とを比較してみます。 すると、グループと言語分布とが重なりあっていることが分かります。但し違いが二つあります。 ①.ピグミーの言語がないこと、 ②.コイサン語族、ナイル・サハラ語族が他の語族の間に、島状に存在すること、です。 ★【 B図:アフリカ大陸の言語分布 】と【 C図:アフリカ大陸の農作物の起源 】 を見てみます。 イ.近東 : 大麦 小麦 ロ.エチオピア: コーヒー テフ ハ.熱帯アジア: バナナ アジアヤムイモ ニ.サヘル地域: モロコシ トウジンビエ ホ.西アフリカ: アフリカヤムイモ コーラナッツ この農作物は、現在ではアフリカ大陸の各地で作られていますが、イ.近東、 ハ.熱帯アジア原産の作物もあります。これらは、生育環境が適した地域で、昔から 栽培されていました。 また、ロ.エチオピア、ニ.サヘル地域、西アフリカ原産の作物も、アフリカに限らず、 世界中、生育環境が適した地域で、栽培されています。 ところが、これらすべてはアフリカの赤道以北の地域が原産地であり、以南を原産地とする 作物はありません。 赤道以北と以南では、夏と冬、秋と春と季節が逆で、異なります。 植物は土着の土地に合わせた一年のリズムがあるため、自生して違った環境で生き延びることは 容易ではありません。 加えて、植物を脅かす細菌などへの免疫、それに対応した遺伝子DNAの変容などの必要性など、 スペイン人の南米への伝染病の持込み、先般のコロナ禍での対応などで見られる通りです。 ですから、赤道以南を原産地とする作物がないことは、赤道以南から作物を持ち込んだ人達は いなかったと言えます。 他方、赤道以北の作物は、長い時間を掛けて、以南にも普及していったことは、赤道以北から 作物を持ち込んだ人達はいた、と言えます。 ナイジェリアの多くの語族は、ニジェール・コンゴ語族と、バンツー諸語族の最北端である ことが読み取れ、赤道以北の作物の原産地のある地域です。 ★資料: 3073 Benue-Congo語族の拡散(1) 3074 Benue-Congo語族の拡散(2)

★【 D図:Benue-Congo 語族の拡散(1) 】と【 E図:Benue-Congo 語族の拡散(2) 】 を見てみます。 D図では、ナイジェリア東部に、バンツー語族に近いベヌエ・コンゴ語族に属する数多くの★印の 語族が分化して、集中しています。集中している場所から外に拡散して行くと考えるのが妥当です。 E図では、ナイジェリアの中央部にある Benue-Congo Homeland から諸語族が拡散していった姿 が描かれています。 この過程で、ピグミーは追いやられ、コイサン語族、ナイル・サハラ語族が取り囲まれて島状に、 縮小していったことが読み取れます。 このような様々な要因から、ナイジェリアは、多民族国家となる宿命にあった、と言えます。 ★【 F図:南ナイジェリア諸語の語形が類似した作物 】を見ると、南ナイジェリアで、 作物が導入された時期の前後を推測出来ます。 祖語から時代が下って諸語に分かれる訳ですが、祖語の時代に導入された作物の名前は 全般に類似しています。 しかし、諸語に分かれて以降に導入された作物の名前は、語群 ごとに類似しています。 更に、欧米と接触して以降に導入された作物の名前は、交易路 沿いに、欧米の名前と近い形となっています。 ジャレド・ダイアモンド氏は、こうも言っています。 「・・われわれは、アフリカ各地で話されている諸々の言語のあいだで、同じ農作物を指す 単語の語形がどうなっているかを比較することによって、数千年前にアフリカ大陸では、 ナイル・サハラ諸語、ニジェール・コンゴ語、そしてアフロ・アジア語の、それぞれの 祖語が話されていたことを知ることが出来た。・・」 このように、同系統の言語の分化を研究する学問を言語年代学と言い、この手法も含めて、 語族系統の研究が進められています。 ★資料: 3063 南ナイジェリア諸語の語形の類似した作物

4.語族の呼称から見えるもの この語族の呼称ですが、海の大西洋、川のボルタ、ニジェール、 ベヌエ、コンゴ、ニロ(ナイル)、草原地帯のサバンナ、 砂漠のサハラン(サハラ)と、自然の地形などの表現が多い ことに気付きます。 距離的にさほど離れていなくとも、山、川などの自然の障壁が あり、住む人達の言葉が相互に通じない事例は、日本の方言にも、 また、アイヌの人々の言葉にもあります。 山、川は恵みとなると同時に、障壁ともなり、人々を一定の場所 に留め置き、それが語族となったことは理解しやすいことです。 私達が聞く「三途の川」も生者と死者の境界線となるものです。 ナイジェリアの近くにある国、ブルキナファソの旧称は、 オート・ボルタですが、ガーナに流れ下るボルタ川の上流という 意味です。 5.語族相互の障壁1:川 それぞれの語族が独自性を維持していけるために、語族相互交流 の障壁の存在が考えられ、その一つに川があります。 川の存在の重要性について、こんな話があります。 「左・右」の概念がない人々がいます。でも不都合はありません。 彼らは、川の片側の川沿いに住んでおり、川の上流は分かります。 ですから、彼らにとって、川の上流は、私達にとっての右、または 左に決まっているのです。川の片側でしか生活していないことが 前提です。これは、彼らが川との位置関係を変えていない証拠です。 そこで思い出したことがありました。 国語辞典で「南」の定義を調べると、以下の通りです。 「南」=「太陽の出る方向に向かって右の方角」、 「日の出」と「右」の概念を使っての説明です。 国語辞典で「右」の定義を調べると、以下の通りです。 「右」=「南に向いた時、西にあたる方角」 「(大部分の人の)体の心臓の有る方と反対側」 「(大部分の人が)箸や金槌やペンなどを持つ方の手」 では、「(大部分の人が)野球のボールを投げる方の手」 武士の時代なら「腰に刀を差す側の反対側」となりますか。 その点では、上流か、下流か、という絶対的基準に依拠 している人々の生きた智恵を感じます。 6.語族相互の障壁2.気候帯 人類の祖先は森林地帯から草原地帯に出たことで大いに進化しました。 体毛がなくなり汗腺が増え、太陽光線から身を守るために、 メラニン色素で、浅黒い肌となりました。 森林地帯と草原地帯とでは、環境が大いに異なります。 それと同じことが、森林地帯と草原地帯で暮らす語族にも言えます。 森林地帯では、食料に困ることがない限り、そこを離れる必要はなく、 草原地帯に出る必然性はありません。 他方、草原地帯から森林地帯に入ると、疫病菌を媒介するツェツェ蝿 などの脅威があり、免疫がなければ重症になります。 また、「ニューギニア高地人」という名前があるように、高地に 馴染んだ暮らしぶりもあります。 気候、環境に順応して、森林地帯、草原地帯、高地での住み分けが 出来ていた、と思います。 森林地帯、高地に住む人達は定住しやすいのに対して、草原地帯に 住む人達は、移動しやすい特長があった、と思います。 |